※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。商品を購入すると、筆者に収益が入ることがあります。

首は格闘技をやる上で非常に大事な部位であり、鍛えることで様々なメリットがあります。

- 衝撃の軽減

- ケガの防止

- パフォーマンス向上

本記事では、私が空道・レスリング・柔術などを通じて学んできた、おすすめの首トレーニングを紹介していますよ。

まずは「首を鍛えることのメリット」そして「首の筋肉の種類」などについて解説しているので、すぐ「オススメの首トレーニング」を見たい方は以下をクリックしてください。

また、関連して「格闘技における筋肉と強さの関係」については以下の記事に書いていますので併せてご参考くださいね。

首トレーニングのメリット

首のトレーニングが大事である理由には以下があります。

- ケガを防ぐため

- 衝撃を軽減させるため

- パフォーマンス向上のため

- しわやたるみを引き締めるため(美容)

ひとつひとつ詳しく解説していきますね。

首のケガ防止

首(頚椎)は全身の神経と繋がっています。

ですから頚椎を痛めると、腕のしびれや痛み・うずきにも繋がることがあります。

おにぎり

おにぎりかくいう私も現役時代に頚椎のヘルニアに苦しめられました。

私の場合は、右腕が常にうずいて仕事に集中できなかったり、ひどい時は痺れて感覚がなくなる時もありました。

しかし、首の筋肉を鍛えておくことでケガを防げる可能性は高くなります。

ただし、適当にやるとトレーニングで痛めてしまうこともあるので、そこは細心の注意が必要です。

脳へのダメージを軽減する

打撃を受けた際、首が強いとダメージを緩和すると言われます。

首が弱く頭が容易に振れてしまうと脳も揺れやすくなりますからね。

バランスがよくなる

格闘技において「首で体重を支える」状況は少なくありません。

特に柔術やサンボ、レスリングなどで首のワークアウトは必須中の必須。

バランスがよくなり、投げ技でも寝技でも、安定して技をかけられるようになるでしょう。

シワやたるみ対策など美容に良い

首を鍛えることでたるみや首こりにも良いと言われます。

女優の石原さとみさんが「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)を鍛えている」と言っていたことでも話題になりました。

ですから女性の間でも首トレーニングの需要は高まっているんですね。

格闘技ほど強度の高いトレーニングはしなくても、後ほど紹介するネックフレクションなどの簡単な運動でもしておくと、美しく滑らかな首を実現しやすくなるでしょう。

次に首の筋肉の構成について簡単に説明しています。

すぐ「オススメの首トレーニング」を見たい方は以下をクリックしてください。

首の筋肉の構成

トレーニングすべき首の筋肉は大きく分けて2つです。

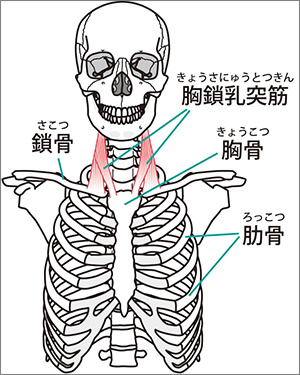

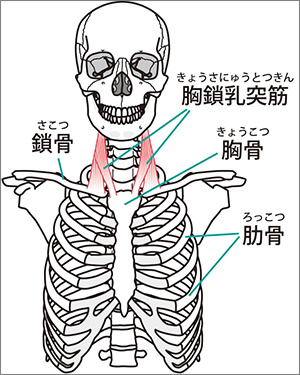

胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)

正面、首の左右に位置しているのが胸鎖乳突筋です。

首を横に回したりする運動はこの筋肉の力によるところが大きいんです。

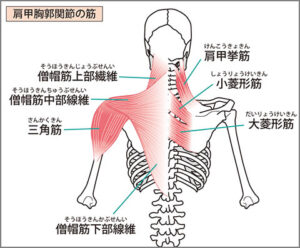

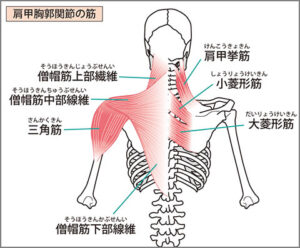

僧帽筋(そうぼうきん)

首から肩に繋がる部分の盛り上がった場所が僧帽筋。

ここを鍛えることで、より首は強固になります。

パンチ力にも影響すると言われ、マイク・タイソンの異常に盛り上がっていた全盛期の僧帽筋を見ても納得できますね。

首のストレッチ

前述のように、首は怪我をすると深刻度が高いため、ストレッチは他の部位以上に入念に行いましょう。

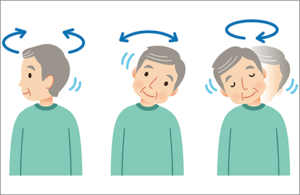

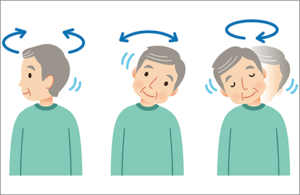

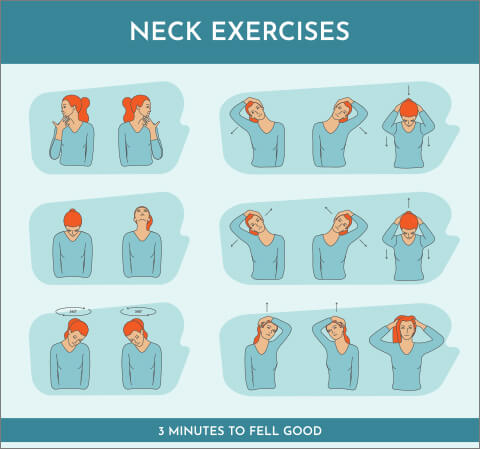

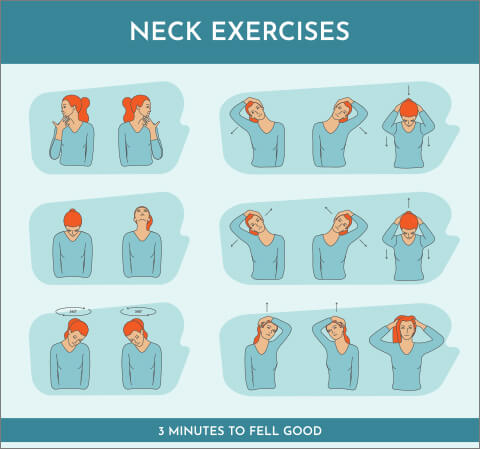

首を前後左右に動かす

まずは首の力だけで動かします。

- 前後左右に倒す

- 回す(右回り・左回り)

- ねじる(横を向く)

それで軽くほぐれたら、手で少し負荷をかけつつ行うと良いです。

首で体重を支える運動(インバーティング)

インバーティングとは反転を意味し、画像のような体勢をいいます。

柔術にもインバーテッドガードというのがありますね。

お尻を頭の方にもっていき、足を床に近づけます。

股関節や背筋などのストレッチにもなりますね。

首がきつければ、ちょっと仰け反るだけでもOK。何回も繰り返して慣らしましょう。

反転した状態で左右に回ると、よりまんべんなく首全体をほぐすことができます。

柔術の基本ムーブでもありますね。

首、肩周り、股関節、足をほぐすのにも役立つんです。

肩ブリッジ

いきなり頭だけでブリッジしようとすると、初心者には負荷が強すぎるかもしれません。

しかし肩と首の両方で支える肩ブリッジなら割と楽にできます。

足で地を蹴り、体をのけぞって肩と首で支えましょう。

左右交互に10回~20回ほど行います。

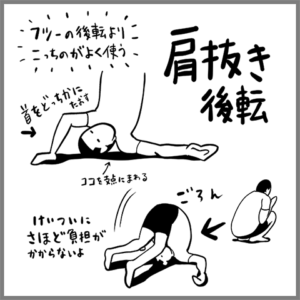

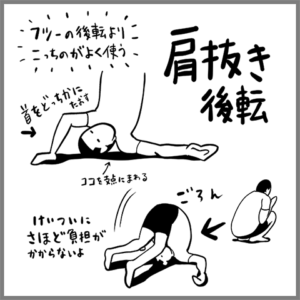

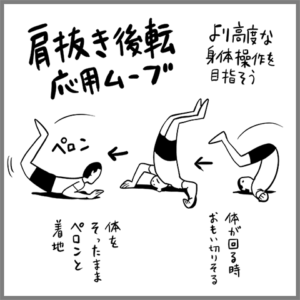

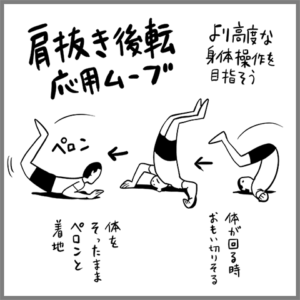

肩抜き後転

通常の後転も良いですが、格闘技では肩抜き後転の方がよく使われます。

やり方は以下です。

- 後転しつつ首を横に倒す

- 頭の側面と肩で身体を支える

- そのまま回り切る

首や肩周り含め、全身をほぐすのにも良い運動ですね。

三点倒立

三点倒立もまた格闘技(特に組技)では必須の運動と言えます。

三点倒立に関し、詳しい説明は以下の記事で行っているので併せて参考にしてみてください。

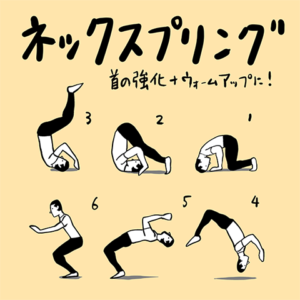

ネックスプリング

ネックスプリングは主に、レスリングやサンボのウォームアップ(回転運動)として行われることが多いです。

難しそうに感じますが身体能力はさほど必要ではありません。体重が重いと難易度は上がりますが、大事なのはコツですね。

ネックスプリングの手順は以下。

- 前転しつつ先程紹介したインバーティング運動の体勢になる

- 首に力を入れて跳ね上げる

- 体を思い切り仰け反って着地する

最初は手で補助しながらやりましょう。

慣れたら手をつかず、首の力だけで跳ね上がります。

また、レスリングに興味のある方は以下の記事も参考にして頂けるかもしれません。

自宅でやるならマットを用意しよう

自宅でブリッジや後転などをやるならマットが必須になります。

直接床に頭を押し付けるのは痛いし、それ自体が首への負担になっちゃいますね。

布団で行うのも良いですが、埃が舞ったり汗がつくのが嫌な方は専用マットを購入すると良いです。

首のトレーニング【自重】

ここからは実際に首のトレーニングを紹介していきます。

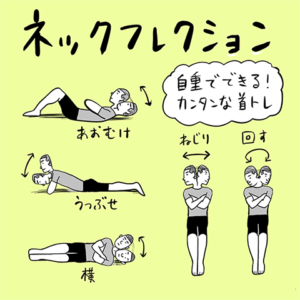

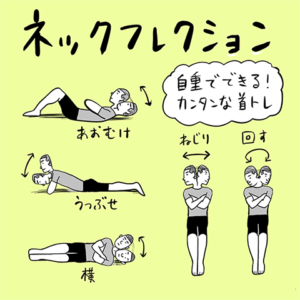

首上げ(ネックフレクション)

やり方は横になって首を上下に動かすだけ。

基本的には以下の4種類行うと良いでしょう。

- 仰向け

- 横向き(左)

- 横向き(右)

- うつ伏せ

加えて「ねじる」「回す」といった動作も加えられると尚良いですね。

まずは各10回×3セットを目安に行います!

負荷が軽すぎるという人は、後ほど説明しますが、首押し・プレート・チューブなどで行うと良いです。

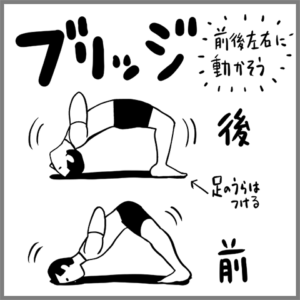

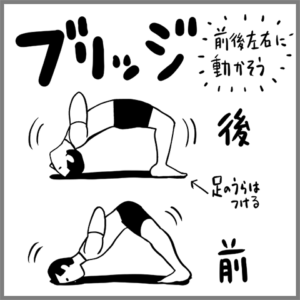

ブリッジ

仰向けが「レスラーブリッジ」で下を向く方が「リバースレスラーブリッジ」と言います。

初心者にはやや負荷が大きいので、首を十分にほぐしてから行いましょう。

レスラーブリッジ

まずは仰向けで行うブリッジの説明です。

- 仰向けの状態から体を仰け反らせ、足と頭だけで体を支える(手をついてもOK)

- 頭頂部から額の辺りまで前後に動かす(左右も加えて回すと尚良し)

つま先は立ててもベタ足でも良いです。

つま先だとふくらはぎに、ベタ足だと太ももに効きますよ。

慣れたら手を放して首だけで支えましょう。

足や体幹を含めた全身運動としての良いトレーニングにもなります。

リバース・レスラーブリッジ

前ブリッジとも言われたりします。

負荷が強すぎたら膝をついて行いましょう。

やはら頭頂部~額の辺りまで動かし、左右に倒したり回したりなど、まんべんなく行うことが肝要です。

首のトレーニング【器具など使用】

プレートや専用の器具など、アイテムを使用した首トレーニングの紹介です。

プレートを使ったネックフレクション

プレートを頭に乗せて行うネックフレクション。

プレートとはバーベルやダンベルにつける重りのことです。

手でプレートを支えながら行いますが、直接頭に当てると痛いので、タオルなどを挟むと良いですね。

まず1kg~2.5kg程度の軽いプレートから行い、10回×3セットをこなせたら重量を上げていきましょう。

- 仰向け

- 横向き(左)

- 横向き(右)

- 下向き

このように、先程のネックフレクションと同じで各方向を行います。

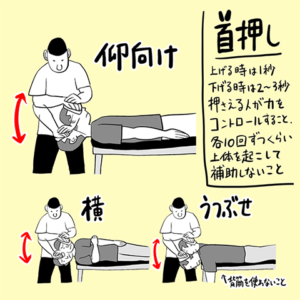

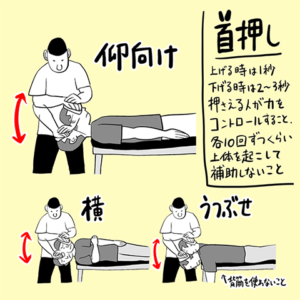

押してもらうネックフレクション

二人一組で首を押してもらうネックフレクションもあります。

これは押す人の力加減がすごく大事な気がする。

間違いないね。補助する人が気をつける点としては、上げる時は速めに、下げる時はゆっくり踏ん張らせることかな。

力加減がわかっているパートナーであれば、適切な負荷をかけてもらえるので、一人でやるより断然オススメです。

終盤の追い込みレップスに差し掛かった時、負荷を適度に弱めてもらえるのは大きなメリットですよね。

格闘技者なら首相撲の体勢で行うのも良いよ!

タオル・チューブを使ったネックフレクション

タオルやチューブを使い、頭で引っ張るような形にして行うのもありです。

タオルを使って引っ張る場合だと、後ろがやりにくいんだよね…

そんな時はチューブを使おう。

ラックなど重量のあるものとくくりつけ、首を前後左右に動かしましょう。

チューブの強度も様々なタイプが販売されているので、色々と検討してみるのも良いでしょう。

専用の器具でネックフレクション

このような専用の器具を使って首のトレーニングをするのもアリです。

プレートをいちいち自分で支えるのは面倒ですからね。

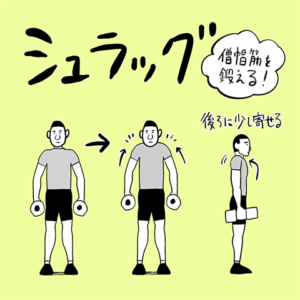

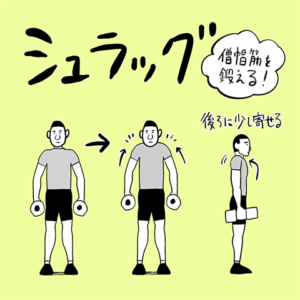

ダンベルシュラッグ

ダンベルを肩幅に持って肩を上下させるトレーニング「シュラッグ」で首周りの僧帽筋を鍛えます。

上げきったところでやや後ろに寄せるとより広範囲に効かせられますよ。

ちなみに、バーベルよりダンベルの方が肩の可動範囲を広くとれるのでより多くの部位に刺激がいきます。

マイク・タイソンがシュラッグに力を入れていたことでも有効性が証明されていますよね。

なお、最近ではダンベルにもバーベルにもなる便利なアイテムも販売されていますのでチェックしてみてください。

首のトレーニングまとめ

最後に紹介してきた首トレーニングの種目をおさらいです。

トレーニングで首を痛めてしまうことはよくある話なので、ストレッチは入念に行うようにしてください。

また、筋トレは必ず栄養補給とセットで行うようにしましょう。

トレーニングだけでリカバリーを疎かにすると成長は見込めません。

日々の食生活に気をつけるのはもちろん、不足しがちなたんぱく質を補うため、プロテインなど適宜摂取すると良いでしょう。

コメント

コメント一覧 (1件)

なんか凄い効きそうですね。