ほとんどの格闘技で禁止されている頭突き。

しかし護身や実戦という観点から考えると、非常に有用かつ強力な技です。

私が長年取り組んできた「空道(くうどう)」という武道では試合での頭突きもOKなんです。

ですから稽古で練習したり研究することもあるんですね。

そこで本記事では、

- 頭突きのやり方

- 頭突きの威力

- 頭突きの練習法

- 頭突きを打つ側にダメージは?

などなど、頭突きに関して網羅的に解説していますよ。

頭突きのやり方と基本

頭突きは簡単そうに見え、要点を踏まえて打たないと威力は出ません。

おにぎり

おにぎり要点とは、下半身のバネを使っているかどうかですね。

要はパンチやキックと同じです。

いくら腕力だけのパンチや腰の入ってないキックを打っても、相手を倒すことはできませんよね。

頭突きも一緒で、全身の力を1点に集約する必要があるのです。

そのためには足のバネが不可欠ということなんですね。

頭突きのやり方・手順

- アゴを引く

- 足のバネを使って顔面を突き上げる

基本はこれだけですが強力です。

また、狙う場所も大事になってきますね。

- アゴ

- 鼻

- 口

などなど。

頭同士が当たってしまうと、こちらも負傷する可能性が高いので気をつけましょう。

人間の頭骨は非常に固いのです。

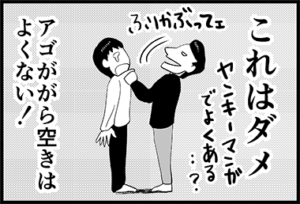

頭突きの悪い例

- 振りかぶって打つ

- アゴをガラ空きにする

頭を後ろに振りかぶらないこと。

これでは体重が乗らないしアゴが無防備になってしまいます。

さらに頭部に当たりやすくなるので尚更よくないですね。

頭突きの応用技2つ

頭突きの基本的な打ち方を踏まえたところで、応用を2つ紹介します。

- 遠心力を利用して頭突きを打つ

- 相手を引き出して頭突きを打つ

遠心力を利用して頭突きを打つ

- 相手の服を掴む

- 相手を振り回す

- 遠心力を利用して頭突きを放つ

力任せではなく、相手にぶら下がるようにして振り回しましょう。

振り回すことで生まれる遠心力が加わり、より強力になります。

投げ技で遠心力を生み出す

ただ振り回すのではなく、投げ技で遠心力を作るというやり方もあります。

例えば「支え吊り込み足」という投げ技がありますね。

相手を引き出しつつ、足を引っ掛けて転ばせる技。

その投げの動作自体が「振り回して遠心力を生み出す」役割になるわけです。

要するに「投げをフェイントにして頭突きで仕留める」というコンビネーションですね。

相手を引き出して頭突きを打つ

- あえて弱腰を装う

- 下がって相手を引き出す

- 頭突きを打つ

強気でどんどん押し込んでくる人は非常に多いです。

そんな相手には特に威力を発揮しますよ。

相手が前に出てくる力も加わり、カウンターの要領で威力が倍増するんですね。

ただし注意点もあります。

カウンター頭突きの注意点

- いいところを掴ませない

- 後ろにスペースが必要

胸ぐらなどをしっかり掴ませてはいけません。

掴まれている手が邪魔で頭突きが打てなくなるからですね。

弱腰を見せつつも、うまく掴ませないよう意識しましょう。

また、下がる必要があるので後方にスペースがないとできませんよ。

その時は体を入れ替え、まずは有利なポジションをとりましょう。

頭突きの威力・ダメージ

頭突きにはどれほどの威力があるのか?

これまでのようなやり方で打つ頭突きは非常に強力です。

まともに顔面に当てれば立っていられないでしょう。

- 鼻が折れる

- 歯が折れる

- アゴにきかされる

鼻や歯が折れた時の出血量はすごいもの。

呼吸もままならず、非常に苦しくて痛いのです。

たとえ脳震盪(のうしんとう)が起きなかったとしても、普通は立ち向かう気力を削がれてしまうでしょう。

拳によるパンチではなかなかそういきません。

ですから頭突きは、割とお手軽に威力を出せる強力な技なんです。

頭突きを打つ側にダメージは?

頭突きを打つ側にもリスクはありますね。

- 脳へのダメージ

- 歯が刺さったりなどの外傷

まず脳へのダメージを抑えるための対策としては以下ふたつ。

- アゴを引く

- あまり打たない

- 強く打たない

最初に述べたように、アゴを引いて頭部を固定することは必須です。

そして頻繁に打つことは避けましょう。

他の近距離攻撃(肘打ち、膝蹴り、投げ)を含め、頭突きは数ある選択肢のひとつに過ぎません。

乱用するのではなく、あくまでコンビネーションに組み込む意識を持つと良いかもしれません。

歯が刺さったり皮膚が切れるのは防ぎようがないよね。

帽子をかぶるとか?

頭突きを打つために帽子をかぶるの?

・・・

これらの対策としては「必ずしも強く打つ必要はない」ということ。

鼻や口などに軽く当てるだけでも怯ませるには十分。

追撃するための布石として用いましょう。

それならこちらのダメージも最小限に抑えられるはずです。

頭突きの練習法

対人で練習ができれば一番良いですね。

しかし1人で動作を繰り返すのも練習になります。

最初に述べた打ち方・動作を反復してフォームを身につける。

相手と組み合い、投げ技・膝蹴り・肘打ちなどと連携して頭突きを組み込む。

動きが染み付いたら、軽いスパーリングを行いましょう。

- 顔以外(ボディなど)には軽く当てる程度

- 顔への攻撃はフリのみで当てない

- スキがあれば軽く投げる

互いに組み合う中でも技をかけられるようになることが大事ですね。

頭部は鍛えることができる?

空手の鍛錬法で「頭部を鍛える」というのがあります。

砂袋などに直接、額をコツコツ打ち付けて皮膚に厚みをつけるというもの。

しかし頭部を強くしたところで、フォームがなっていないと意味を成しません。

ですから通常は打ち方を身につけるだけで十分でしょう。

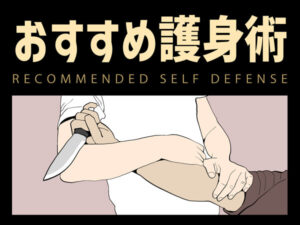

おすすめ「頭突き」書籍

頭突きのテクニックについて書かれたおすすめの書籍を紹介しています。

空手道場・士心館の館長である林 悦道氏によって書かれた喧嘩・護身マニュアルです。

林氏は戦後、激動の時代をリアルタイムで生きてこられた方。

数多くの実戦で培われたテクニックが満載ですよ。

その中に頭突きの技術も入っているんです。

また技術だけではなく、暴力や犯罪といった危険に対する心構え・行動学も書かれているんですね。

武道家・格闘家は是非とも抑えておきたい一冊。

でも頭突きをケンカにつかってはいけませんよ!

他にもオススメの武道の本など、以下の記事で紹介していますので、こちらも参考にされてみてくださいね。

頭突きの打ち方・まとめ

- 振りかぶらない

- アゴを引いて頭部を固定する

- 足のバネで打つ

- 遠心力をつけるとより強力

- 相手を引き出して打つのも有効

パンチやキックはそれなりに練習をしないと身につきません。

腕の振りや腰の回転など、動作が複雑だからです。

でも頭突きは割と簡単に打てます。

護身として、あるいは空道などの試合に活かすため、この記事が参考になれば幸いです。

コメント

コメント一覧 (1件)

凄く勉強になりました。ありがとうございます。